この記事の対象様

・建設業許可をまだ取得されていない方

・建設業許可を取得されて間もない方

この記事の目的

・建設業を営業するに当たっての守らなければならない内容が網羅できます!

建設業許可の取得は工事を受注してからでは遅いです

500万円以上の工事を受注した場合、建設業が必要であるということはご存じだと思います。

しかし、いつまでに取得しなければならないのかということはあまり知られていないのではないかと思われます。

答えは「請負契約を締結するときまでに建設業許可が必要」になります。

決して、着工するときまでではないことに注意が必要です。

資材提供があるからといって500万円以下とは限らないです

資材提供を含めて500万円とみなされますので、材料の市場価格およびその材料を運搬した場合は運送費も加算して500万円以上なのかの判断をしてください。

機械器具設置工事においても同じです。

元請から貸与された機械については、工事の材料とみることができるか否かで判断されます。

他県の工事を受注しても良いです

知事許可であろうと大臣許可であろうとも、ご自身が許可を受けた県でしか工事をしてはいけないということではありません。

請負契約は必ず営業所で締結していればよく、ご自身の営業所で請負契約を締結して、他県の工事を行えば構いません。

営業所が他県にあるから大臣許可ではありません

大臣許可とは他県にも営業所があり、かつその営業所で請負契約を締結する場合になります。

他県に営業所があっても、そこで請負契約を締結しない場合は、知事免許でよいとなります。

見積もり、入札、契約書締結をする場合は営業所です

建設業許可事務ガイドライン

営業所とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。

したがって、本店または支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。また、常時請負契約を締結する事務所とは請負契約の見積もり、入札、協議の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない

請負契約の見積もり、入札、契約締結をしていれば営業所とカウントされます。

請負契約を締結しないが、見積もりを作成するだけだから営業所ではないので知事許可でも良いと思っていらっしゃる方はこちらの論点を確認してください。

下請額が多い事業者様は特定建設業許可を取らないとならない

4000万円(建築一式工事6000万円)以上の工事を下請に出す事業者様は、一般建設業許可ではなく特定建設業許可を取らないと重い罰則があります。

罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金と重い罰則になります。

4000万円の計算には消費税および地方消費税も含んだ額で、提供された資材の市場価格は含まないで計算をしてください。

建築工事一式を取れば何でも工事できるわけではない

大規模工事では複数の建設業者が関わって工事を完成させます。

一式工事とは工事を総括するということで、総合的なマネージメントをする工事になります。

工事一式を下請に出すことは一括下請けの禁止に反する可能性があるのでできません。

建設業許可票(金看板)は規定があります

建設業の許可票は、公衆の見やすい場所に掲げることが義務付けられています。

記載すべき事項

・一般建設業または特定建設業の別

・許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業

・商号または名称

・代表者の氏名

・主任技術者または管理技術者の氏名

材質は規格は何の規定もありません。しかし許可票のサイズは、縦35㎝以上横45㎝以上でなければなりません。

記載すべき事項とこちらのサイズをきちんと守っていない場合は建設業法違反です。気を付けましょう。

また他社と違う許可票が良いからと言って、記号を入れたりすることもできません。

経営業務管理責任者の要件が緩和されました

今までは、建設業の経営経験しか認められなかったものが、他業種の経営経験まで認められるようになりました。

さらに、経営経験しか認められなかったものが、建設業の管理職経験も認められるようになりました。

ただし、他業種の経営経験者や、建設業の管理職経験者に関しては、1人で経営能力があることという要件を満たすことはできず、併せて役員を補助する者の配置も必要です。これまでは個人の能力により経営能力があることという要件が担保されていましたが、これからは組織として経営業務の管理を適正に行うに足りる能力が必要とされるようになったからです。

専任技術者は資格は必要ですか

| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |

| イ 学校卒業+一定期間の実務経験者 ・高卒(所定学科)5年以上 ・大卒(所定学科)3年以上 ロ 10年以上の実務経験 ハ 国家資格者等 例)一級建築士 ▶資格について詳しく知りたい | イ 1級の国家資格等 ロ 一般建設業の要件+指導監督的実務経験者(元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの ハ 大臣が認定した者 |

指定学科とは何?

| 許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |

|---|---|

| 土木工事業、舗装工事業 | 土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学 |

| 建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学、都市工学 |

| 左官工事業、とび、土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、解体工事業 | 土木工学、建築学に関する学科 |

| 電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学または電気通信工学 |

| 管工事業、電気通信工事業 | 土木工事、建築学、機械工学、都市工学、衛生工に関する学科 |

| 鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工事、建築学又は機械工学 |

| しゅんせつ工事業 | 土木工学機械工学 |

| 板金工事業 | 建築学又は機械工学 |

| 防水工事業 | 土木工学または建築学 |

| 機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学 |

| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学 |

| 造園工事業 | 土木工学、建築額、都市工学、林学 |

| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学 |

| 建具工事業 | 建築学または機械工学 |

10年の実務経験

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、工事施工のための指揮・監督や建設機械の操作等、建設工事の施工に直接携わった経験は当然実務経験として認められます。

見習い中の期間、請負人としての経験、注文者として発注に当たった期間も実務経験になります。

専任技術者は営業所に1人必要です

専任ということその「営業所」に常勤をしてもっぱらその職務に従事しなければなりません。

専任技術者と工事現場の主任技術者または管理技術者は兼務することはできません。

専任技術者を兼務したいときは要件があります

専任技術者と主任技術者を兼務ができるためには

・専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること

・それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

・営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること

・建設工事が主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと

専任技術者の役割とは

営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。

工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、請負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては建設工事の施工が適正に行われるように指導監督することが役割となります。

また、お勤めの従業員様でも専任技術者になれるというところが経営業務管理責任者と異なるところです

主任技術者はとは

現場で建設工事の適正な施工を確保するため、技術的な管理をする人です。

主任技術者に必要な資格とは、専任技術者と同様の資格になります。

経営経験は外国での経験でも可能です

「経営業務の管理責任者」としての経験とは原則日本での経験をいいますが、例外的に外国での経験を認めてもらえる場合があります。

「国土交通大臣認定」です。この認定を受けることにより経営業務の管理責任者となれます。

申請までの準備に数か月かかることもあります。

経営業務の管理責任者とは

建設業の経営者のことを言い、常勤でなければなりません。

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任が可能です。

一般建設業許可特定建設業許可それぞれの必要な資本金とは

| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |

|---|---|

| 次のいずれかに該当すること ①自己資本の額が500万円以上であること ②500万円以上の資金を調達する能力があること ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること | 次のすべてに該当すること ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること |

いつ資本金がないといけないのか

よく建設業では、ある一定の金額がないと許可が取得できません。

資本金が少ない建設業者様であると工事を完全に履行できるのかという心配があるからです。そこでよく500万円はなければだめであるということは皆さまご存じかと思います。

では、いつの時点で500万円がなければならないのかということは以下の通りです。

| いつ必要か |

|---|

| 新規建設業取得の時 |

| 更新の時 |

| 業種追加申請の時 |

一般建設業許可の場合、5年間許可を受けてから実績がある場合は許可申請の際も500万円あるかという論点は問われません。

財産的基礎を見られる書類とは、許可申請を提出する前の決算届の内容で判断されます。

特定建設業許可の場合は申請直前の財務諸表で「資本金」の額だけ要件を満たしていない場合、許可申請までに増資をして資本金の要件を満たしてください。

廃業した場合現在契約中の工事はどうなるか

廃業により建設業許可は取消しになり、無許可営業となります。

しかし、工事の途中で廃業したからそれで終わりというわけにはいかないので、施行中のものは工事完成までに施工できます。

廃業をすると建設業は取消処分ということになりますが、行政庁より、建設業法に違反したことから、廃業せよといわれる取消処分となると、5年を経過しないともう一度建設業許可を取得することはできないので注意が必要です。

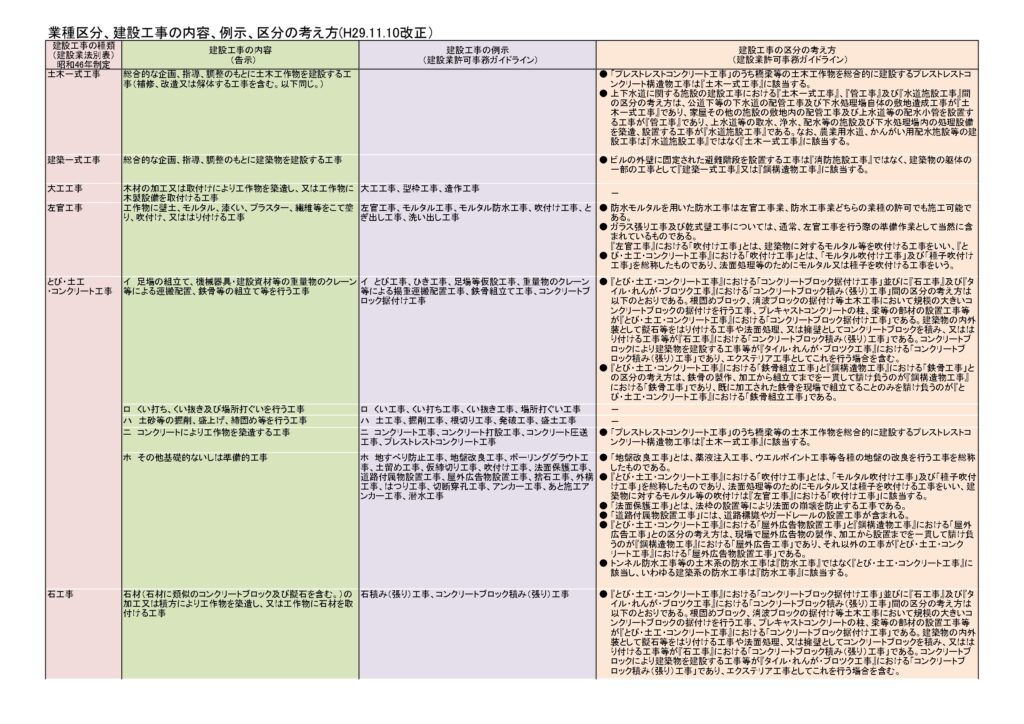

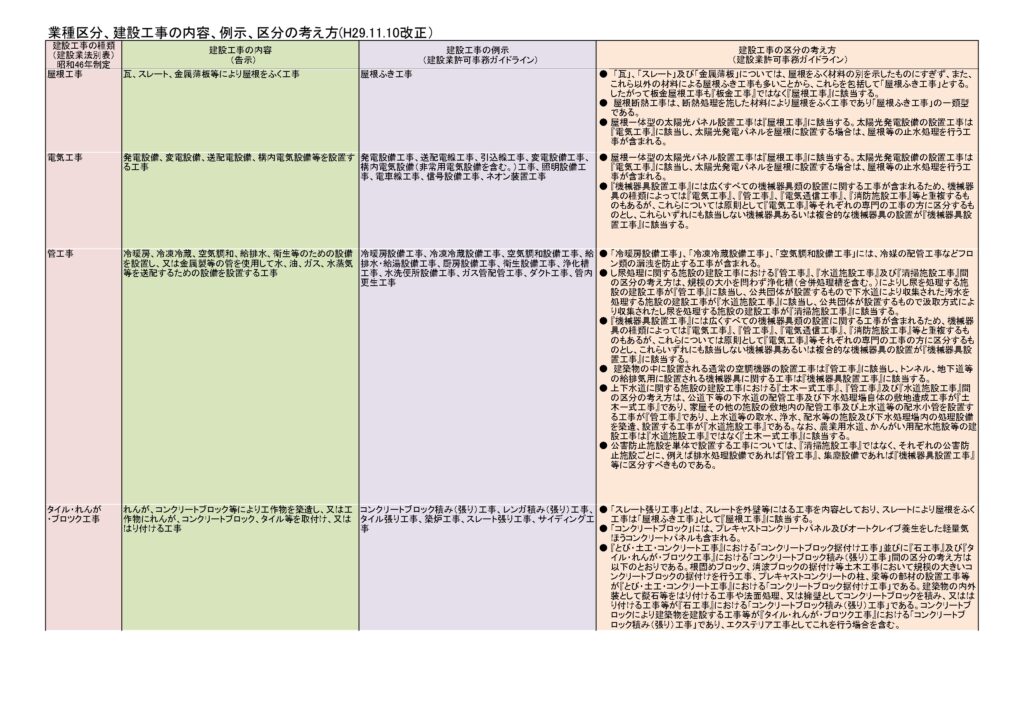

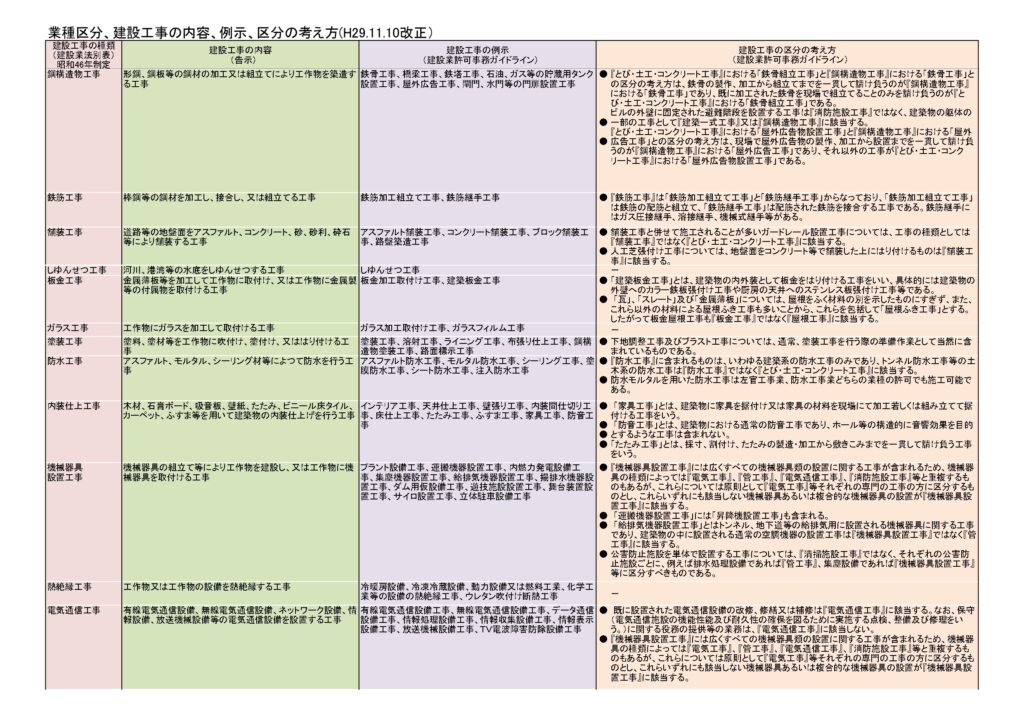

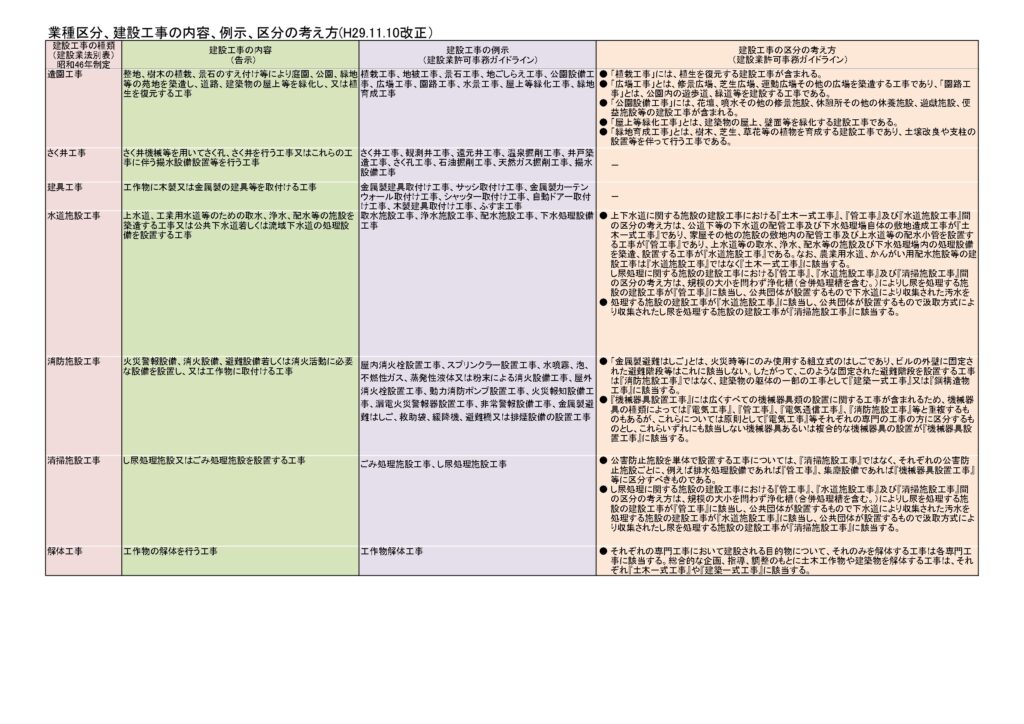

請負った工事がどの業種に該当するか判断するためには

500万円以上の工事に建設業許可が必要なのは皆様ご存じかと思いますが、この請負った工事は一体何工事に該当するのか分からないという建設業者様がよくいらっしゃいます。

建設業法においては、29種類の業種がありどの工事に該当するのかということは建設工事のガイドラインというところで確認することができます。

もし許可を取っていない業種で500万円を超える工事をしてしまった場合、無許可での請負ということになり建設業法違反で監督処分となります。

工事を請負う前にこの工事は何工事なのか確認を取る必要があります。

ぜひ行政書士にお尋ねください。

軽微な工事と付帯工事の違い

付帯工事とは、許可を受けた工事において従たる工事のことを言います。

よって、関連性のある工事であり、主たる工事とは切り離せない工事のことを言います。

下請の見積書はどのように書くか

請負工事を書面でうちはしていませんという建設業者様が多くいらっしゃいます。

もしかすると建設業界ではそちらが主流なのかと思うぐらい書面ではせず口頭が多い印象を受けます。

しかし、建設業法ガイドライン(建設業法の運営のための官公庁のマニュアルみたいなもの)では書面のほうが望ましいと記載されています。

ではどのようなことを記載すればよいのか以下にまとめます。

| 番号 | 具体的内容を提示しなければならない事項 |

|---|---|

| 1号 | 工事内容 |

| 3号 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 |

| 令和2年改正 | 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときはその内容 |

| 4号 | 請負代金の全部または一部の前払金または出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払いの時期及び方法 |

| 5号 | 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め |

| 6号 | 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め |

| 7号 | 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 |

| 8号 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め |

| 9号 | 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め |

| 10号 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期 |

| 11号 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 |

| 12号 | 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 |

| 13号 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |

| 14号 | 契約に関する紛争の解決方法 |

下請に出す見積は何日まえに出すべきか

見積をすぐ出してくださいと言われ、時間がなくとにかく安い金額で見積を出すということを防ぐために、建設業法では、見積期間が定められています。

曖昧な内容で見積を出してほしいとの依頼があれば、建設業法違反になります。

| 下請工事の予定価格 | 見積期間 |

|---|---|

| 500万円未満 | 1日以上 |

| 500万円以上5,000万円未満 | 10日以上 |

| 5,000万円以上 | 15日以上 |

請負契約に記載する事項

請負契約はなるべく書面で行うことが望ましいです。

契約書を交わさない建設業者様がいらっしゃいますが建設業法違反になりますので注意が必要です。

請負契約書には以下の記載事項を記載してください。

| 必ず記載 |

|---|

| 工事内容 |

| 請負代金の額 |

| 工事着手の時期及び工事完成の時期 |

| 請負代金の全部または一部の前払金または出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払いの時期および方法 |

| 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め |

| 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め |

| 価格の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 |

| 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め |

| 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときはその内容及び方法に関する定め |

| 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときはその内容及び方法に関する定め |

| 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期 |

| 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 |

| 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関するさだめをするときはその内容 |

| 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |

| 契約に関する紛争の解決方法 |

上記の内容を請負契約書に記載しますが、請書と注文書でやり取りをされている建設業者様もいらっしゃると思います。

どの方法であっても上記記載事項を書面で記載しなければ建設業法違反になりますので注意してください。